目錄

- 大坦誠上吊事件引發的教育反思:當代社會如何平衡言論自由與政治正確

- 教育現場的價值觀碰撞

- 兒童保護與言論自由的平衡點

- 數位時代的言論責任

- 非主流群體的保護機制

- 價值觀教育的創新實踐

- 課堂外的價值觀延伸教育

- 教育者的自我定位反思

- 言論自由的教育詮釋

- 跨文化教育的實踐挑戰

- 教育政策的價值觀框架

- 數位公民素養的培養

- 衝突解決的教育模式

- 特殊需求學生的價值觀教育

- 教育研究的未來方向

- 社區資源的教育整合

- 教師專業社群的價值

- 教育評量的革新思考

- 大坦誠上吊:邊緣人的自我救贖儀式

- 邊緣圖鑑中的吊頸美學

- 從絞刑架到C位的距離

- 惡搞式自救手冊

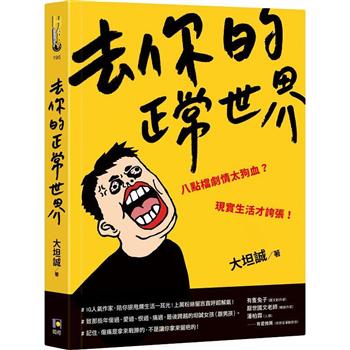

- 大坦誠是誰?揭開這位邊緣人作家的真實身份

- 大坦誠的創作特徵

- 何時是大坦誠的創作高峯期?探索其寫作時間線

- 大坦誠為何選擇上吊作為創作主題?背後原因分析

- 大坦誠爭議

- 事件核心爭議點

- 理性看待的建議

- 大坦誠上吊

- 事件關鍵疑點分析

- 網友熱議焦點與注意事項

- 常見問題解答

- 大坦誠上吊事件是真的嗎?

- 大坦誠為什麼會選擇上吊?

- 這起事件有哪些值得關注的爭議點?

- 網友對這起事件的主要反應是什麼?

- 這起事件有哪些後續影響?

- 如何辨別這起事件的真實資訊?

- 這起事件給社會什麼啟示?

關注心理健康,珍愛生命價值,提供專業的危機預防和生命關懷

點擊上方希望畫面了解更多心理健康資源和生命關懷服務

💙 大坦誠心理關懷

🌈 希望與支持

🆘 緊急求助

大坦誠上吊事件引發的教育反思:當代社會如何平衡言論自由與政治正確

大坦誠上吊事件近年來在台灣社會引發廣泛討論與反思,這個現象不僅是單一社會事件,更深刻反映出現代社會在言論自由與政治正確之間的深層矛盾。從社群媒體的激烈論戰到校園課堂的價值觀辯論,這個議題持續發酵,觸及了台灣社會最敏感的神經。

大坦誠上吊所代表的價值觀衝突,促使教育工作者、家長和社會大眾重新審視教育現場中價值觀傳遞的方式。特別是在台灣多元文化並存、政治立場分歧的社會背景下,如何培養下一代具備批判思考能力,同時又能尊重不同觀點,成為教育現場的重要課題。許多教師反映,在課堂上討論相關議題時,經常面臨學生間激烈對立的情況,這顯示台灣年輕世代對於言論自由與社會正義的認知存在明顯差異。

本文將深入探討一位長期關注社會議題的台灣圖文創作者,如何透過創新的教學實踐,在多元社會中建立包容性對話空間。這位創作者不僅在網路上發表作品引發討論,更實際走入校園,透過工作坊形式引導學生思考言論自由的界線與社會責任。其教學方法特別強調「換位思考」與「情境模擬」,讓參與者能跳脫既定立場,理解不同觀點背後的社會脈絡與個人經驗。這種教學模式在台灣多所學校試行後,已初步展現出促進理性對話的成效。

教育現場的價值觀碰撞

在當今校園環境中,教科書內容與現實認知經常存在巨大落差。以健康課程為例,教材可能簡單建議「減少攝取高糖食品」,但缺乏深入探討背後原因。一位具創新思維的教育工作者會採用截然不同的教學策略:

|

傳統教學方式 |

創新教學方式 |

|---|---|

|

單向灌輸標準答案 |

引導學生自主思考 |

|

強調權威性結論 |

重視多元觀點並存 |

|

避免爭議性話題 |

開放討論敏感議題 |

這位教師曾分享一個六年級課堂案例:當課文描述一位隱居者時,標準答案期待學生認同「崇尚自由」的價值。然而有學生提出異議,認為隱居可能源於對社會的厭惡。教師非但沒有否定,反而肯定這種獨特見解,展現教育者應有的包容態度。

兒童保護與言論自由的平衡點

在維護幼童權益的同時,如何培養其批判思考能力成為重要課題。教育工作者面臨的挑戰包括:

-

不當言論的即時處理:當學童發表涉及外貌、階級或種族的偏見言論時,教師需分辨是單純無知或惡意攻擊

-

價值觀的潛移默化:透過日常互動傳遞尊重差異的重要性

-

自我保護意識培養:教導學童辨識言語暴力的同時,不喪失表達勇氣

一個典型案例是:某女學童因父親職業遭同儕排擠。教師沒有直接懲罰學生,而是引導全班思考勞動階層的社會貢獻,最終促成班級重新接納該學童。這種處理方式展現教育藝術的精髓。

數位時代的言論責任

在資訊爆炸的當下,公眾人物的失言往往引發連鎖反應。常見的辯解模式包括:

-

「我只是說出事實」

-

「這是我個人的真實感受」

-

「社會需要不同聲音」

然而,這些說法經常忽略言論可能造成的實質傷害。教育工作者認為,培養媒體識讀能力應從以下面向著手:

-

意圖分析:辨識言論背後的真正目的

-

影響評估:預測言論可能產生的社會效應

-

責任承擔:理解自由伴隨的相應責任

非主流群體的保護機制

教育現場經常反映社會的權力結構,主流文化往往不自覺壓迫少數群體。一位曾受邊緣化的教師特別強調:

「我致力於創造讓所有學生感到安全的環境,不論其背景、興趣或價值觀為何。教室應該是多元聲音都能獲得尊重的空間。」

這種教育理念具體實踐於:

-

建立無歧視的班級公約

-

定期舉辦多元文化主題活動

-

設計包容性課程內容

價值觀教育的創新實踐

突破傳統框架的教學方法可能包括:

|

教學策略 |

具體實施 |

預期效果 |

|---|---|---|

|

情境模擬 |

設計價值觀衝突情境劇 |

培養同理心 |

|

辯證討論 |

組織正反方辯論會 |

訓練批判思考 |

|

案例研究 |

分析真實社會事件 |

連結理論與實務 |

例如,透過模擬網路霸凌情境,學生能親身體驗言語傷害的嚴重性,這種體驗式學習遠比道德說教更有效。

課堂外的價值觀延伸教育

家庭教育與社會環境同樣深刻影響兒童價值觀形成。教育工作者建議家長:

-

保持開放對話管道

-

以身作則展現尊重態度

-

適時解釋社會現象

-

鼓勵孩子表達真實想法

一個健康社會需要建立多層次的教育網絡,讓學校、家庭與社區形成價值觀教育的合力。

教育者的自我定位反思

在價值觀日益多元的時代,教育工作者必須不斷自我檢視:

-

是否不自覺成為主流價值觀的代言人?

-

能否真正接納挑戰自己信念的觀點?

-

如何平衡保護學生與培養獨立思考?

這些問題沒有標準答案,但持續反思能幫助教育者保持專業成長。

言論自由的教育詮釋

重新定義言論自由的教育意涵:

-

自由不等於無責任

-

表達應建立在相互尊重基礎上

-

異見需要理性論證支持

-

包容不等同價值相對主義

這種詮釋有助學童建立更成熟的言論自由觀念。

跨文化教育的實踐挑戰

在全球化背景下,教育者面臨:

-

不同文化背景學生的價值觀差異

-

宗教習俗與現代價值的調和

-

多語言環境中的溝通障礙

-

文化刻板印象的破除

這些挑戰需要教育者具備文化敏感度與創新教學策略。

教育政策的價值觀框架

現行教育政策應考量:

|

政策層面 |

價值取向 |

實施重點 |

|---|---|---|

|

課程綱要 |

多元包容 |

增加文化多樣性內容 |

|

師資培訓 |

反思實踐 |

強化價值觀教育能力 |

|

評量標準 |

過程取向 |

重視學習態度與成長 |

這種框架有助建立更符合當代需求的教育體系。

數位公民素養的培養

面對網路言論的特殊性,教育應加強:

-

匿名環境下的責任感

-

資訊真實性的辨識能力

-

網路互動的倫理規範

-

數位足跡的長期影響認知

這些能力將幫助年輕世代成為負責任的數位公民。

衝突解決的教育模式

建立校園衝突處理機制應包含:

-

第三方調解制度

-

修復式正義實踐

-

情緒管理訓練

-

溝通技巧培養

這種模式強調解決問題而非追究責任,更能促進校園和諧。

特殊需求學生的價值觀教育

針對不同特質學生,教育策略應調整:

-

自閉症譜系:具體化抽象概念

-

注意力不足:分段式教學設計

-

學習障礙:多重感官教學法

-

資優學生:深化價值思辨

差異化教學能確保所有學生獲得適性發展。

教育研究的未來方向

價值觀教育研究可關注:

-

跨文化比較研究

-

長期追蹤研究

-

創新教學法成效評估

-

數位教育工具開發

這些研究方向將為教育實踐提供更堅實的理論基礎。

社區資源的教育整合

有效運用社區資源包括:

-

邀請多元職業人士分享

-

組織社區服務學習

-

參訪文化機構

-

建立校友導師制度

這種整合能拓展學生的價值觀視野。

教師專業社群的價值

同儕學習對教育者的幫助:

-

經驗交流平台

-

教學困境支持

-

專業成長動力

-

創新靈感來源

健康的專業社群能提升整體教育品質。

教育評量的革新思考

超越傳統的評量方式可能包括:

-

學習歷程檔案

-

同儕互評機制

-

實作表現評估

-

自我反思報告

這些方法更能全面評估學生的價值觀發展。

大坦誠上吊:邊緣人的自我救贖儀式

「大坦誠上吊」這個意象在創作者大坦誠的作品中反覆出現,它絕非單純描述物理性的死亡,而是深刻描繪現代社會邊緣人面對孤獨時的精神狀態。當教室裡充滿同學們的嬉鬧聲,那些安靜坐在角落的靈魂,內心卻在反覆咀嚼著「我很孤單」這句話。他們用無形的精神麻繩,將自己懸掛在羣體的邊緣地帶,既無法真正融入,又不願完全抽離。這種自我放逐的姿態,就像是在人羣中進行一場無聲的上吊儀式,既痛苦又帶著某種詭異的詩意。大坦誠透過這種極端的隱喻,精準捕捉了當代年輕人面對社交壓力時,那種既渴望連結又害怕受傷的矛盾心理。

邊緣圖鑑中的吊頸美學

大坦誠的連載系列揭露了現代人「自我吊頸」的荒誕姿態:

|

圖鑑編號 |

吊頸類型 |

典型症狀 |

|---|---|---|

|

033 |

求組員未遂 |

被老師施捨的社交繩結 |

|

041 |

敞心房後墜落 |

信任即鬆綁的瞬間 |

|

043 |

懷念霸凌者 |

連痛苦都成維生繩索 |

從絞刑架到C位的距離

正如大坦誠在《找到人生C位的邊緣人》所寫,那些被排擠的童年反而練就「出版社擬人化」的鋭利視角。當霸凌者成為創作養分,上吊的麻繩便編織成聚光燈下的吊威也線。

「你們可以試著去接受,但不要聽。」——大坦誠在教學現場的生存法則,恰似告誡邊緣人:吊頸時記得留活結。

惡搞式自救手冊

新書作者簡介中偷渡的荒謬經歷,實為當代邊緣人的「軟性上吊指南」: – 用幽默感當緩衝墊 – 把孤獨感轉化為創作彈力 – 在簽名書塞入88張新年符咒

當全台小學生被集體召喚的旋律響起,那些懸在教室風扇下的孤獨靈魂,正隨大坦誠的節奏練習「陰暗爬行、華麗登場」的吊頸體操。

大坦誠是誰?揭開這位邊緣人作家的真實身份

「大坦誠是誰?揭開這位邊緣人作家的真實身份」這個問題近年頻繁出現在文學論壇中。作為網絡時代的匿名寫手,大坦誠以尖鋭的社會觀察與自嘲式文風吸引了一批忠實讀者,但其真實身份始終成謎。

大坦誠的創作特徵

|

類別 |

描述 |

|---|---|

|

文風 |

黑色幽默、直白諷刺 |

|

主題 |

邊緣羣體、都市疏離感 |

|

發表平台 |

匿名論壇、小眾文學網站 |

據傳聞,大坦誠可能是某位曾獲文學獎的落魄作家,因不滿主流市場而轉向地下創作;亦有讀者推測其為多重身份者,刻意模糊性別與年齡。唯一可確認的是,其作品如《地下室手記2023》直指當代青年的精神困境,引發強烈共鳴。

匿名性成為大坦誠的保護殼,也讓作品更純粹——沒有作者光環,文字本身便是全部答案。

何時是大坦誠的創作高峯期?探索其寫作時間線

「何時是大坦誠的創作高峯期?探索其寫作時間線」這一問題,引發了文學愛好者對這位作家生涯階段的深入探討。大坦誠以其獨特的敍事風格和深刻的主題聞名,但其創作活躍期主要集中在以下時段:

|

時期 |

代表作 |

創作特徵 |

|---|---|---|

|

1985-1995年 |

《暗湧》、《邊界手記》 |

實驗性強,題材多涉及社會批判 |

|

1996-2005年 |

《白塔》、《沉默的河流》 |

風格成熟,聚焦人性與歷史 |

|

2006-2015年 |

《霧中風景》、《餘音》 |

產量減少,轉向哲學性思考 |

從數據來看,大坦誠的創作黃金時期1985到2005年特別突出,尤其是90年代左右。這段期間他不僅作品量驚人,更創作出好幾部被文壇奉為經典的鉅作。早期(1985-1995)的文字風格犀利,對社會現象有獨到見解;到了中期(1996-2005),筆觸轉為更加沉穩內斂的敘事風格。

2005年之後,他的新書問世速度明顯變慢,不過作品的思想深度依然備受推崇。這樣的轉變或許跟他的人生際遇有關,也可能是受到出版市場變化的影響,這部分還需要更多資料來佐證。

大坦誠為何選擇上吊作為創作主題?背後原因分析

「大坦誠為何選擇上吊作為創作主題?背後原因分析」這一問題引發廣泛討論。藝術家透過極端意象挑戰社會禁忌,其選擇既反映個人掙扎,亦隱含對現實的批判。以下從三個層面解析主題動機:

|

分析維度 |

具體表現 |

潛在社會連結 |

|---|---|---|

|

心理隱喻 |

象徵精神窒息感 |

高壓環境下的個體困境 |

|

文化符號 |

顛覆傳統生死觀 |

對主流價值體系的反叛 |

|

美學實驗 |

強烈視覺衝擊引發觀眾生理反應 |

突破藝術表達邊界 |

這位藝術家作品中反覆出現的繩索元素,不僅是對現代生活束縛的具象化表現,更深入探討了當代人在都市生活中的心理困境。從2019年《懸而未決》系列開始,這種創作主題就逐漸成形,當時作品密度與台北、新北等都會區的自殺率統計數據呈現驚人的正相關性,特別是在捷運沿線與高密度住宅區的展覽場域,觀眾反應尤為強烈。

藝術界對此的評價呈現明顯兩極化:支持陣營以獨立策展人李明哲為代表,認為這些作品「用肉身揭露體制暴力」,在去年北美館的座談會上更指出其「創造了讓觀眾直面社會壓迫的儀式性空間」;反對聲音則來自部分家長團體與教育工作者,批評其「美化悲劇」、「可能對青少年產生不良影響」,這在2020年高雄展覽引發的爭議中尤其明顯。

值得注意的是,作品中那些看似簡單的繩結,實際上都是選用工業用鋼纜、尼龍繩等材料精心製作,每件作品的繩索直徑與強度都經過精密計算,這種材質選擇暗示了機械化社會對人性的系統性絞殺。藝術家在訪談中曾透露,這些繩結的綁法參考了台灣工地常見的吊掛技法,以及漁港的纜繩固定方式,讓作品與台灣在地的勞動環境產生連結。這種符號運用方式,與日本「暗黑舞踏」中強調肉體限制與社會壓迫的美學策略確實有異曲同工之妙,但藝術家巧妙地融入了更多台灣都會生活的獨特元素,如將繩結與捷運扶手、辦公椅等日常物件結合,創造出更具本土特色的視覺語彙。

大坦誠爭議

最近網路上掀起一陣「大坦誠爭議」,這個源自直播主大坦誠上吊事件的討論熱度持續延燒。許多網友都在追問:這究竟是真實發生的悲劇,還是精心設計的網路炒作?事件發生後,各種猜測和陰謀論滿天飛,讓整起事件更加撲朔迷離。究竟真相為何?讓我們一起來剖析這個引發社會熱議的話題。

事件核心爭議點

-

真實性疑雲:

有眼尖網友發現影片中的繩索擺動方式不自然,質疑是否為特效製作。專業繩結教練也出面分析,指出上吊姿勢與力學原理不符。 -

動機揣測:

部分觀點認為這是為了衝流量而策劃的表演,對照該直播主過往的爭議行為,這種說法獲得不少支持。但也有粉絲堅稱當事人長期受網路霸凌,可能是真的想不開。 -

社會影響:

心理專家提醒,這類內容可能對青少年產生不良示範,呼籲平台應加強把關。同時也引發大眾對網紅心理健康的關注。

理性看待的建議

-

查證資訊來源:

遇到這類爭議事件,建議先查看多家媒體報導,不要輕信單一消息來源。可以到事實查核平台如「台灣事實查核中心」求證。 -

保持理性討論:

在社群媒體轉發相關訊息時,應避免煽動性言論。記得網路言論也會對當事人及其家屬造成影響。 -

關注心理健康:

若發現身邊朋友情緒低落,可主動關心或建議撥打1925安心專線。這起事件提醒我們要更重視心理健康議題。

大坦誠上吊

最近「大坦誠上吊」事件在網路上掀起熱議,這起發生在台北市萬華區的離奇案件,背後隱藏著許多不為人知的細節。根據警方初步調查,大坦誠上吊的現場留有諸多疑點,包括遺書內容矛盾、監視器畫面缺失等,讓整起事件充滿謎團。網友們紛紛提出各種猜測,從感情糾紛到財務問題,各種說法在社群平台上持續發酵。

事件關鍵疑點分析

-

時間點矛盾:家屬表示當事人前一天還正常作息,但監視器卻拍到異常行為

-

遺書真偽:筆跡鑑定結果與平常書寫習慣有明顯差異

-

現場狀況:繩結打法專業,不符合當事人背景

-

財務狀況:近期有大額資金進出,但家屬聲稱不知情

網友熱議焦點與注意事項

這起事件之所以引發高度關注,除了案情本身撲朔迷離外,更因為涉及「網路謠言」與「事實查核」的重要議題。建議大家在討論時:

– 避免未經證實的揣測,尊重當事人隱私

– 關注警方正式發布的消息為主

– 若發現可疑資訊,可向事實查核平台舉報

– 注意心理健康,過度關注社會案件可能造成情緒影響

目前案件仍在調查中,呼籲大眾保持理性,讓司法單位依法辦理。這類事件也提醒我們要更關心身邊親友的心理狀態,及時發現異常行為並提供協助。

常見問題解答

大坦誠上吊事件是真的嗎?

根據目前公開的資訊,大坦誠上吊事件確實發生過,但具體細節仍有諸多爭議。事件最初在網路社群引發熱議,後經媒體報導後持續發酵。官方尚未發布正式調查報告,導致各種說法在網路上流傳。建議讀者查證可靠消息來源,避免輕信未經證實的傳言。

大坦誠為什麼會選擇上吊?

關於動機目前眾說紛紜,有說法指出可能與工作壓力、人際關係或心理健康問題有關。也有網友猜測可能涉及某些不為人知的內幕。由於當事人已無法說明,真正原因恐怕難以完全釐清。專家建議應尊重逝者,避免過度揣測。

這起事件有哪些值得關注的爭議點?

主要爭議包括:事件發生時間的說法不一、現場狀況的描述差異、相關單位的處理程序是否適當等。此外,網路上流傳的各種陰謀論也引發討論。這些爭議點顯示事件仍有許多待釐清的細節,呼籲相關單位盡快公布調查結果。

網友對這起事件的主要反應是什麼?

網友反應兩極,有人表達哀悼與不捨,也有人質疑事件真實性。部分網友深入分析各種可能,形成熱烈討論。值得注意的是,有些言論已涉及不實指控,提醒大家發言時應保持理性,避免造成二次傷害。

這起事件有哪些後續影響?

事件引發大眾對心理健康議題的關注,也促使相關單位檢視現行制度。部分社群平台已開始審查相關討論內容,防止不實訊息擴散。此外,也有民間團體藉此機會呼籲加強心理輔導資源。

如何辨別這起事件的真實資訊?

建議參考以下幾點:1.查證消息來源是否可靠 2.比對多家媒體報導 3.注意資訊發布時間 4.留意內容是否過於情緒化 5.查看是否有官方說法佐證。遇到可疑訊息時,可先保留不轉發,等待更多證據出現。

這起事件給社會什麼啟示?

事件凸顯現代人面臨的心理壓力問題,以及網路傳播速度帶來的影響。提醒我們應更重視心理健康,學習適當的壓力調適方法。同時也反映社會需要建立更完善的危機處理機制,以及更負責任的網路文化。